サプリメントには義務付けられた表示項目と、一定の要件のもとに義務付けられる表示項目があります。まずは栄養成分表示の決まりをいくつか紹介します。

栄養成分表示の決まりごと(簡易版)

- 適用の範囲

- 表示の適用となる栄養成分(必須は以下の順番)

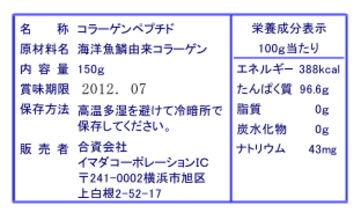

熱量(エネルギー)・タンパク質・脂質・炭水化物(糖質及び食物繊維でも可)・ナトリウム - 表示方法

表示場所や上記のような表示順、表示する面積による文字の大きさや誤差の許容範囲 - 強調表示(「サプリメントの強調表示」を参照)

「高い」旨の表示、「含む」旨の表示、「含まない」旨の表示、「低い旨」の表示 - 栄養機能食品

などがありますが、今回は栄養成分表示の「誤差の許容範囲」について解説します。

配合量と含有量の違い

まず確認しておきたいポイントは、サプリメントでの「配合量」と「含有量」の違いです。

- 配合量: の調合などの段階で入れた量です。

- 含有量: で分析して入っている量です。

コラーゲンペプチドなどは、加工や殺菌による温度変化や添加される他成分によるpHの変化などの影響をほとんど受けないため、配合量と含有量はほぼ変わりません。しかし、例えばビタミンCなどは、加工時に100g当たり1000㎎配合していたとしても、殺菌による過熱などによって、製品での含有量は500㎎前後まで減少していることもあります。

「栄養成分表示」では、製品に入っている「含有量」を示しています。

栄養成分表示の「誤差の許容範囲」

サプリメントは薬ではなく食品ですから、材料のばらつきや経時変化(時間の経過に伴う変化)などを考慮して、消費期限や賞味期限の期間中に決められた分析方法による含有量の分析値に以下のような誤差の許容範囲が認められています。

|

栄養成分

|

分析方法

|

誤差範囲

|

|---|---|---|

| たんぱく質 | 窒素定量換算法 | -20%~+20% なお、100g当たりの栄養成分の量が2.5g未満の場合は-0.5g~+0.5g |

| 脂質 | エーテル抽出法、クロロホルム・メタノール混液抽出法、ゲルベル法、酸分解法又はレーゼゴットリーブ法 | |

| 飽和脂肪酸 | ガスクロマトグラフ法 | -20%~+20% なお、100g当たりの栄養成分の量が0.5g未満の場合は-0.1g~+0.1g |

| コレステロール | ガスクロマトグラフ法 | -20%~+20% なお、100g当たりの栄養成分の量が25mg未満の場合は-5mg~+5mg |

| 炭水化物 | 当該食品の重量から、たんぱく質、脂質、灰分及び水分の量を控除して算定すること。この場合において、たんぱく質及び脂質の量にあっては、栄養成分の区分に応じ、分析方法に掲げる方法により測定し、灰分及び水分の量にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により測定すること。

|

-20%~+20% なお、100g当たりの栄養成分の量が2.5g未満の場合は-0.5g~+0.5g |

| 糖質 | 当該食品の重量から、たんぱく質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量を控除して算定すること。この場合において、たんぱく質、脂質及び食物繊維の量にあっては、栄養成分の区分に応じ、分析方法に掲げる方法により測定し、灰分及び水分の量にあっては、炭水化物の項の分析方法の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる方法により測定すること。 | |

| 糖類 | ガスクロマトグラフ法又は高速液体クロマトグラフ法 | |

| 食物繊維 | 高速液体クロマトグラフ法又はプロスキー法 | -20%~+20% |

| 亜鉛 | 原子吸光光度法、キレート抽出-原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法 | -20%~+50% |

| カルシウム | 過マンガン酸カリウム容量法、原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法 | -20%~+50% |

| 鉄 | オルトフェナントロリン吸光光度法、原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法 | -20%~+50% |

| 銅 | 原子吸光光度法、キレート抽出-原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法 | -20%~+50% |

| ナトリウム | 原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法 | -20%~+20% なお、100g当たりの栄養成分の量が25mg未満の場合は-5mg~+5mg |

| マグネシウム | 原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法 | -20%~+50% |

| ナイアシン | 高速液体クロマトグラフ法又はナイアシン定量用基礎培地法 | -20%~+80% |

| パントテン酸 | 微生物定量法 | -20%~+80% |

| ビオチン | 微生物定量法 | -20%~+80% |

| ビタミンA | 吸光光度法又は高速液体クロマトグラフ法 | -20%~+50% |

| ビタミンB1 | 高速液体クロマトグラフ法又はチオクローム法 | -20%~+80% |

| ビタミンB2 | 高速液体クロマトグラフ法又はルミフラビン法 | -20%~+80% |

| ビタミンB6 | 生物定量法 | -20%~+80% |

| ビタミンB12 | 微生物定量法 | -20%~+80% |

| ビタミンC | 2・4-ジニトロフェニルヒドラジン法、インドフェノール・キシレン法、高速液体クロマトグラフ法又は酸化還元滴定法 | -20%~+80% |

| ビタミンD | 高速液体クロマトグラフ法 | -20%~+50% |

| ビタミンE | 速液体クロマトグラフ法 | -20%~+50% |

| 葉酸 | 微生物定量法 | -20%~+80% |

| 熱量 | 修正アトウォーター法 | -20%~+20% なお、100g当たりの栄養成分の量が25kcal未満の場合は-5kcal~+5kcal |

いかがでしょうか。

主要栄養成分は、±20%が多いようですが、ミネラルやビタミンなどはマイナスの許容範囲は20%でプラスは50%~80%となっているのが特徴的ですね。

以上、栄養成分表示の誤差の許容範囲についてでした。