コラーゲンの副作用

コラーゲンを摂取する上で副作用があるのかとても知りたいポイントだと思います。食べ物から摂取するコラーゲンは、今まで私たちが食べてきた牛肉や豚肉(昔はイノシシやシカなど)、鶏肉や魚などにも多く含まれています。

食経験が非常に長い成分ですので、普段の食べ物からコラーゲンを摂取している場合、基本的に副作用といわれるものはないとされています。あるとすれば、それぞれの食べ物に対するアレルギーが考えられますが、食べ物に含まれるコラーゲンが原因なのか、それとも食べ物それぞれの違う成分が原因なのかは個々によって違います。

コラーゲンの副作用として、一般食品添加物のゼラチンに対するアレルギーと、タンパク質摂取制限が関係してきます。

ゼラチンはアレルギー表示推奨

私たちが安全と認識してきたゼラチンも、アレルギー表示が“奨励”される食品となっていることは知っていましたか?ゼラチンは、食物アレルギー症状を示さない物質と考えられていましたが、ワクチン接種などが多い日本では、一部の方にゼラチンアレルギーの発症例があったのです。

アレルギー表示の分類

日本では、加工食品への表示が「義務づけられている」7品目と、加工食品への表示が「推奨されている」18品目があります。

・表示が“義務”付けられている7品目:

卵、乳、小麦、えび、かに、そば、落花生

・表示が“推奨”されている18品目:

あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

ゼラチンアレルギーとは

ゼラチンを経口摂取した場合に、蕁麻疹、口周囲のかゆみ、発赤、紅斑などの症状が見られ、ごく一部の方にはアナフィラキシー反応が見受けられることがあります。

最近の研究では、消化器系酵素であるキモトリプシンなどが働いて、ゼラチンの抗原性を失わせていると言われています。ですので、口腔内でのゼラチンアレルギー反応を除けば、ゼラチンアレルギーを持っている多くの患者は腸で分解・吸収されるゼラチン含有食品によってアレルギーは起こしません。

コラーゲンペプチドの推奨表示

サプリメントのほとんどで使用されている、コラーゲンペプチドも推奨表示があります。コラーゲンペプチドの原料であるゼラチンにアレルギー表示が奨励されることから「原材料名 コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)」という表示が推奨されています。

また、国内のコラーゲンペプチドを使用し、製造した加工食品の場合、その製品のにおけるコラーゲンペプチドの重量割合が最も多い時、『国内製造』と表記することができます。海外のコラーゲンペプチドメーカーが製造し、国内で詰め替えた場合は「〇〇国製造」と表記しなければいけません。

タンパク質摂取制限の方は注意

コラーゲンはタンパク質の一種です。したがって腎臓疾患の方などタンパク質摂取制限をされている方はコラーゲンサプリメントやドリンクに含まれるコラーゲンペプチドの量もタンパク質として管理する必要があります。

通常は標準体重1kgあたり0.6~0.8gに制限されます。体重60kgの方であれば36g~48gとなり、コラーゲンドリンクであれば1本に10g以上のものも多いので、計算に入れていないと治療効果が出ないといった副作用となります。

コラーゲンの目安摂取量

食事からの1日当たりのコラーゲン平均摂取量は1,900㎎とされ、コラーゲンサプリメントでは5〜10gとされています。つまり、普段の食生活では明らかにコラーゲンの摂取量が不足していると言えます。

コラーゲンの多い食べ物

肉類では、牛スジや鶏軟骨、豚白モツにコラーゲンが多く含まれます。しかし、日頃の食事で食べる頻度は少なく、また、脂が多い食材にコラーゲンも多く含まれるように感じる方が多いですが、コラーゲンはタンパク質ですので脂質ではありません。鶏肉はコラーゲンが多くカロリーは低めの食材としてダイエットが気になる方にはおすすめです。

魚介類においては、サケやサンマの開きにコラーゲンが多く含まれます。魚の皮と身の間はコラーゲンが特に多いので、皮は残さず食べることがオススメです。フカヒレやウナギの蒲焼にも多くコラーゲンが入っていますが、どちらも日常で頻繁に食べるという方は少ないかもしれません。

コラーゲンとゼラチンとコラーゲンペプチド

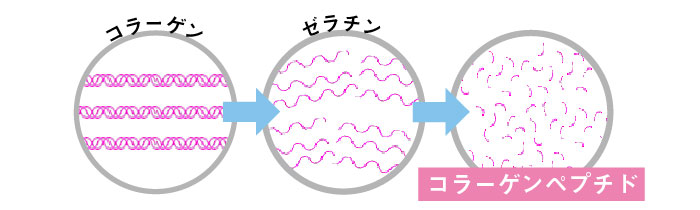

コラーゲンは、タンパク質の一種で体を形作る皮膚や骨などに多く含まれます。繊維状のタンパク質が3本集まり、螺旋の鎖構造をしています。

ゼラチンは、コラーゲンに熱を加えて3本のアミノ酸鎖がバラバラに変性したものです。ゼラチンは、水にも溶けますし体内で消化できるようになります。特性として、加熱すると水に溶け、冷やすとゲル化して固まります。

コラーゲンペプチドは、ゼラチンよりもさらに低分子化しているので素早く吸収することができます。コラーゲンの平均分子量は、おおよそ30万~36万、ゼラチンは数万~十数万ですが、コラーゲンペプチドは数百~数千と非常に小さくなります。

その理由は、ゼラチンを酵素で分解し低分子化しているからです。ゼラチン以上に水に溶けやすくなり、冷めると固まる(ゲル化)ことが無くなるのです。多くのサプリメントに利用され、吸収性も高く、コラーゲンペプチドが持つ特性が健康維持や美容目的などに製品化されています。

また、コラーゲン自体のカロリーは1gて4キロカロリーと低く、多めに摂取したからといって太るものではありません。ですが、十分なコラーゲンを摂取しようとして、カロリーの高い食事にならないよう注意しましょう。

コラーゲンサプリなどを上手く活用してコラーゲンを摂取することをオススメします。健康的な未来と、若さを手に入れるためにも継続的に摂取していきましょう!